Kirstin Breitenfellner „liest“ Luise Kloos’ Illustrationen zu Christine Lavants Gedichten unter dem Titel ABER-SINN

Close Reading auf den Spuren der mittelalterlichen Buchmalerei

Vermutlich erleben viele Menschen zu Gedichten bildliche Assoziationen. Die Künstlerin Luise Kloos hat daraus ein Programm gemacht. Seit 2015 zieht sie sich jeden Sommer einen Monat lang zurück, um sich einem einzelnen Gedicht von Christine Lavant zu widmen, sprich, es in ihre eigene Bildsprache zu übersetzen. Das Besondere dabei ist, dass Kloos Lavant Zeile für Zeile mit je einem Bild interpretiert – ein „Close Reading“ außergewöhnlicher Genauigkeit.

Bei der Buchpräsentation des schmucken Schubers mit acht Bänden im Wiener Künstlerhaus am 16. April dieses Jahres stellte sie nicht nur ihre Bilder vor, sondern führte ihr „Lesen“ nah am Text auch an drei Gedichten vor, die sie coram publico Zeile für Zeile interpretierte. Dabei verwunderte, dass Kloos jeweils genau zu wissen schien, was sie bedeutete – ein seltenes Zutrauen in die Verständlichkeit von Texten. Dabei konnten ihre Auslegungen durch ihre Einfachheit und damit Nachvollziehbarkeit durchaus überzeugen. Bei dieser Veranstaltung konnte man, mit weißen Handschuhen ausgestattet, auch die großformatigen Originale in Acryl, Bleistift und Tusche auf handgeschöpftem Himalaya-Papier durchblättern.

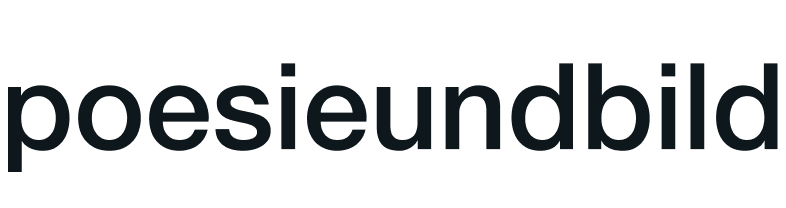

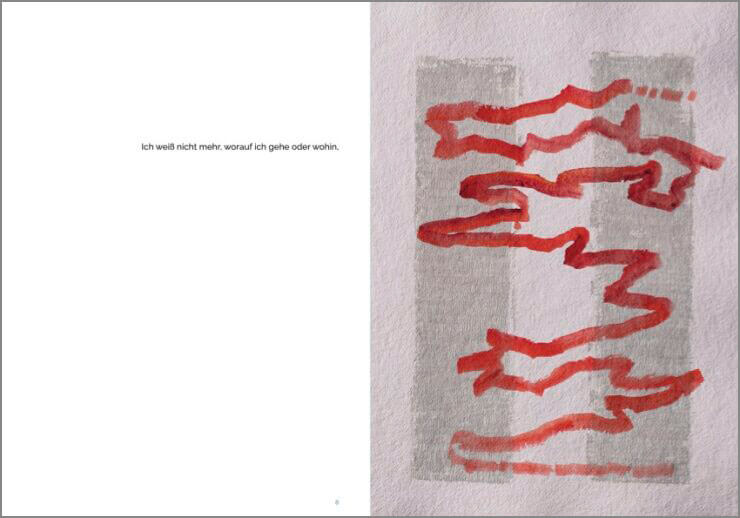

Abbildung aus Luise Kloos / Christine Lavant: ABER-SINN. Band 1: Ich will das Brot mit den Irren teilen, S. 38f.

Anleihen bei der Buchmalerei des Mittelalters

In der vorliegenden Buchform hält die Leserschaft sowohl die bildlichen als auch die in Sprache gefassten Interpretationen der Gedichte in Händen. Letztere stehen am Ende eines jeden Bandes, heißen bescheiden „Gedanken zu Text und Bild“ und umfassen nur eineinhalb bis zweieinhalb locker gesetzte Seiten. Die 1955 in Judenburg geborene Künstlerin lehnt sich mit diesem ambitionierten Projekt bewusst an die mittelalterliche Buchmalerei an, der sie, wie der Katalogtext verrät, „in zeitgenössischer Bildsprache“ folgt. Entstanden sind die Bilder allesamt in der Benediktinerabtei Seckau sowie im Atelier der Alten Schule in Millstatt.

Auf der das Projekt begleitenden Homepage www.poesieundbild.at betont Kloos die Subjektivität ihrer Lesart:

„Wenn meine Arbeitsphase startet, beginne ich im Hinblick auf mein Vorhaben zu lesen und lasse mich ,berühren und finden‘. Es ist also mein persönliches Sein in dieser Phase, mein Gefühl für das Gedicht, was es mir im Augenblick sagen kann, sehr ausschlaggebend.“

An der Kärntner Dichterin Christine Lavant (1915–1973) fasziniert Kloos deren Sprache, Worterfindungen, Metaphern und Bilder, die, wie sie bemerkt, Intellekt und Gemüt gleichermaßen ansprechen, sowie Lavants Zug zum Autobiografischen. Für Kloos öffnet Lavant „mit ihrer Literatur eine tiefe Begegnung mit sich selbst mit dem Potential der Transformation. Sie lässt ihre Leserinnen und Leser nicht im Gefühl des Schmerzes, des Kummers, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit oder des Schreckens zurück, sondern schenkt immer wieder überraschende Einblicke in Möglichkeiten, neue Sichtweisen, humorvoll, durchzogen von Leichtigkeit und Schönheit.“

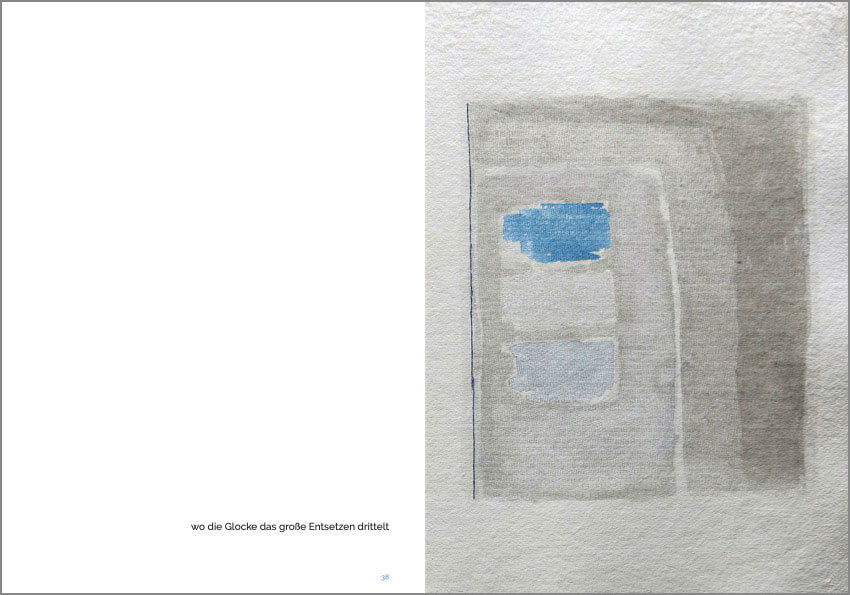

Abbildung aus Luise Kloos / Christine Lavant: ABER-SINN. Band 2: Hol den Apfel aus der Schale, S. 28f.

Zugängliche Interpretationsangebote

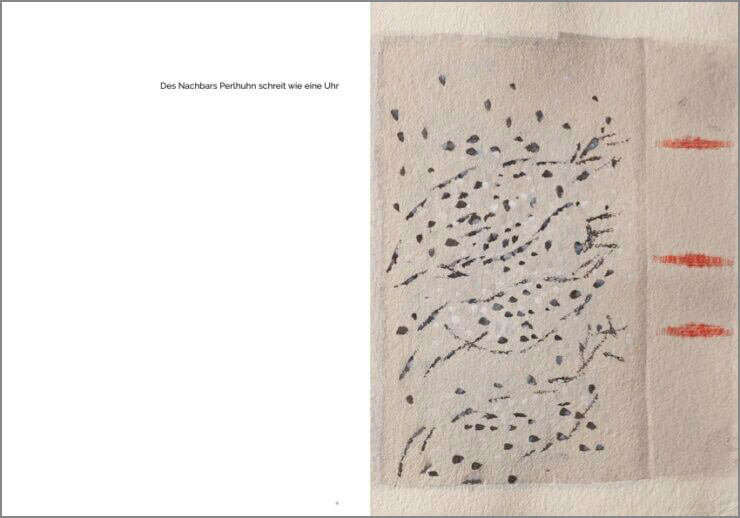

Wie sieht Kloos’ „Übersetzung“ der Texte Christine Lavants nun konkret aus? Jeder der acht Bände enthält nur ein Gedicht, das zu Beginn vollständig abgedruckt ist und aus nur einer Strophe mit ca. zwanzig Versen besteht. Danach stehen sich Gedichtzeile und Bild auf jeweils einer Doppelseite gegenüber. Die acht Buchtitel zitieren die erste Zeile der meist titellosen Gedichte: „Ich will das Brot mit den Irren teilen“, „Hol den Apfel aus der Schale“, Mein Schatten kann über Wasser gehen“, „Des Nachbars Perlhuhn schreit wie eine Uhr“, „Du hast die Landschaft zwischen uns verändert“, „Ich will allen Kränkungen gut in die Augen schaun“, „An Kärntens Berge“ und „Ich steh im Mondeshof auf einer Sternenspitze“.

Das Interesse für Gedichte entwickelte Kloos nach eigenen Aussagen in der Volksschule, wo sie in den ersten beiden Schuljahren täglich ein Gedicht auswendig lernen musste. Schade, dass diese Kulturtechnik inzwischen einen so schlechten Ruf genießt, möchte man hier ausrufen! Womöglich wäre das erwähnte Zutrauen in die Verstehbarkeit von Gedichten weiter verbreitet. Es äußert sich in Textauslegungen wie jener im ersten Band: „Die Glocke kommt in diesem Gedicht dreimal vor – gemeint ist die innere Stimme, oder hier das Gewissen.“ Oder: „Lavant meint damit ihre geistige Standortbestimmung.“ Kloos versteckt sich nicht hinter germanistischen Termini – was die Zugänglichkeit ihrer Interpretationsangebote erhöht.

Auf dem zugehörigen Bild ist besagte Glocke nicht realistisch abgebildet, es lässt sich allenfalls am Bildrand eine abfallende Kurve erkennen. Auf dem Bild zum Vers „Aber ich habe die Glocke gehört“ finden zwei angedeutete Kurven nicht zueinander, und auf jenem zum vorletzten Vers „wo die Glocke das große Entsetzen drittelt“ sieht man drei Felder freundlicher Blautöne. Sie stehen, meint Kloos, für die Fähigkeit der Glocke, das „große Entsetzen kleiner“ zu machen.

Eigentlich müsste man nach der Lektüre Textinterpretation die Bilder von neuem betrachten – gemäß Kants Definition des „interesselosen Wohlgefallens“, das nach ihm im Prozess der ästhetischen Urteilsbildung von einem Kunstwerk ausgelöst wird und das per definitionem nie zu einem Ende kommen kann.

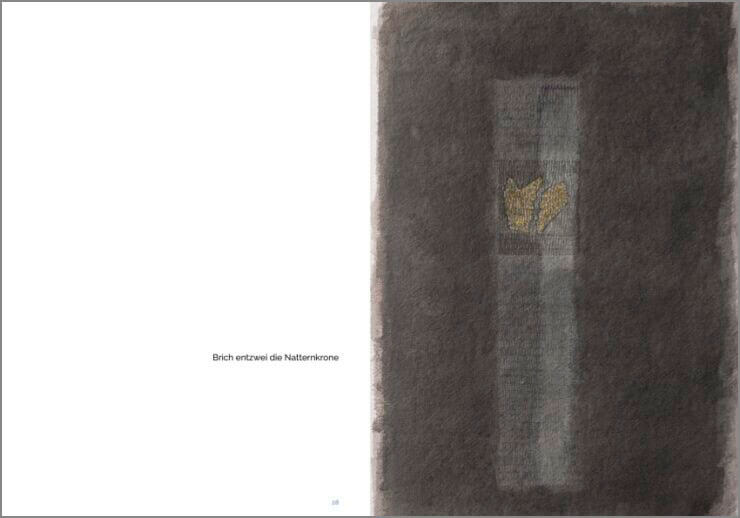

Abbildung aus Luise Kloos / Christine Lavant: ABER-SINN. Band 3: Mein Schatten kann über Wasser gehen, S. 4f.

Der Widerspruchsgeist und das Tröstliche

Der titelgebende „ABER-SINN“ steht für den Widerspruchsgeist Christine Lavants, der sich hinter Lavants bescheidenem Auftreten und ihrer Öffentlichkeitsscheu verbarg, aber in vielen Gedichten klar zutage tritt. Das Wort taucht im zweiten Band auf, im drittletzten Vers des Gedichts, das wie folgt beginnt:

„Hol den Apfel aus der Schale

ohne Messer, ohne Zähne,

hol dein Herz aus dieser Träne,

die für den Wahnsinn male

in sein Bilderbuch.

Dann durchquer den Fluch,

den ich nächtelang bewohne

unter einer Natternkrone

auf dem welken Halbmond-Stengel,

überwirf dich mit dem Engel,

der um deiner Lauheit willen

anfing sein Gemüt zu stillen

und dir doch nie gleicht (…)“

Abbildung aus Luise Kloos / Christine Lavant: ABER-SINN. Band 5: Du hast die Landschaft zwischen uns verändert, S. 8f.

Die von Kloos ausgewählten Gedichte würde man intuitiv den zu Lebzeiten nicht veröffentlichten zurechnen, die in den ersten Publikationen der Nachkriegszeit von Verlagsseite bewusst ausgespart blieben und erst in der vierbändigen Lavant-Werkausgabe im Wallstein Verlag (2014–2018) publiziert wurden. Tatsächlich stammen sie aus den zu Lebzeiten veröffentlichten und offenbaren den Widerstandsgeist Lavants dafür umso deutlicher.

In scheinbarem Kontrast dazu stehen Kloos’ Bilder, die in zarten Farben daherkommen, in Weiß, Grau, Hellblau und Schwarz, manchmal ergänzt durch Gelb und Rot. Sie zeigen selten Gegenständliches, und wenn, höchstens schemenhaft oder in Umrissen angedeutet, und transportieren damit eher Impressionen als konkrete Interpretationen. Blässe kann man ihnen dennoch nicht vorwerfen. Sie demonstrieren eine eindringliche Beharrlichkeit, eine Entschlossenheit hinzuschauen, auch dort, wo es weh tut. Aber sie bilden auch das Tröstliche, die Hoffnung ab, jenen Transformationsprozess, der für Kloos in den Lavant’schen Texten steckt.

Etwa in dem Gedicht aus Band drei, „Mein Schatten kann über Wasser gehen“, wo der Schatten des lyrischen Ichs nichts erwärmen kann, „nie leibhaftig sein“, sondern das Ich „wie ein Pferd an den Baum / des Schafes“ hängt und ihm kein Futter lässt. Der Schlussteil des Gedichts lautet:

„(…)

Ich schreie um Vater und Mutter,

auch um die Geschwister und um den Tod,

doch bringen sie mir weder Zucker noch Brot,

ich höre alle nur von ferne.

Sie reden mir zu durch ein gläsernes Tor

und schließlich kommt doch nur mein Schatten hervor

in Begleitung ertrunkener Sterne.“

Abbildung aus Luise Kloos / Christine Lavant: ABER-SINN. Band 4: Des Nachbars Perlhuhn schreit wie eine Uhr, S. 4f.

In Kloos’ Kommentar dazu heißt es: „Sterne sind Himmelsgebilde, die weit entfernt sind. Sie deuten auf Wünsche und Vorstellungen von Leben hin, die unerreichbar sind und die ich mit dem Begriff ,Illusion‘ beschreibe. Nun sind ein paar Illusionen ertrunken in Begleitung ihres Schattens. Diese neuerliche Transformation des Schattens führt in eine hoffnungsvollere Stimmung. Ist doch die Illusionskraft eine starke Kraft, die unser Leben in Form von Angst bedrängen kann. Ein paar dieser Illusionen (Ängste) sind nun ertrunken.“

Das Gedicht in Band sieben, „An Kärntens Berge“, eine Eloge auf die Lavanttaler Alpen, liest Kloos tatsächlich im Sinne des oben erwähnten interesselosen Wohlgefallens als ein „poetisches Konzentrat der Kritik der Urteilskraft von Immanuel Kant“.

Im letzten Band und Gedicht, „Ich steh im Mondeshof auf einer Sternenspitze“, tritt der Widerstandsgeist noch einmal auf die Bühne. „Ich aber sage, daß der Engel irrt!“, donnert das lyrische Ich und versucht, mit dem Höchsten, dem Schöpfer, in Kontakt zu treten. Hier zeigt sich Christine Lavant bereits so, wie sie uns in den zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Gedichten entgegentritt: die Schöpfung preisend, aber gegen Gott erbost, ja, als Künstlerin und Schöpferin mit ihm rivalisierend.

Kloos’ so ambitioniertes wie gelungenes Projekt ist damit aber noch nicht beendet. Heuer wird sie sich im Sommer Band zehn widmen.

– Von Kirstin Breitenfellner, 24.06.2025, erschienen auf www.poesiegalerie.at